Réduire les émissions, mais comment ?

Participation de l’agriculture aux émissions de GES et sources de celles-ci

Selon l’inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse (calculé en PRP100), le taux auquel participait l’agriculture suisse aux émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2022 (consommation d’énergie comprise) s’élevait à 15,5 %, soit 6,43 millions de tonnes d’équivalent CO2. La plus grande partie de ce taux, à savoir 66 %, est générée sous forme de méthane (CH4) dans le cadre de l’élevage d’animaux de rente. Le méthane se forme lors des processus de fermentation dans l’estomac des ruminants et lors de la gestion des engrais de ferme (voir les figures ci-dessous). On sait cependant aujourd’hui que l’impact à long terme des GES à courte durée de vie (dont le méthane fait partie) est grandement surestimé. C’est pourquoi la recherche propose la nouvelle méthode de calcul du PRP*, conformément à laquelle les parts de méthane provenant de l’élevage sont bien moins importantes qu’avec la méthode du PRP100S31.

Actuellement, la Suisse ne reconnaît pas encore cette méthode PRP* et les chiffres actuels pour l'agriculture, calculés selon le PRP100, sont les suivants : environ un quart des émissions est sont constituées de protoxyde d’azote (N2O ), qui s’échappe des sols par les processus de biodégradation des apports d’engrais et, dans une moindre mesure, par le stockage des engrais de ferme. Le reste est imputable au dioxyde de carbone (CO2) provenant de la combustion des carburants ou, dans une moindre mesure, de l’utilisation d’engraisS31.

Les vaches ne piétinent pas le climat !

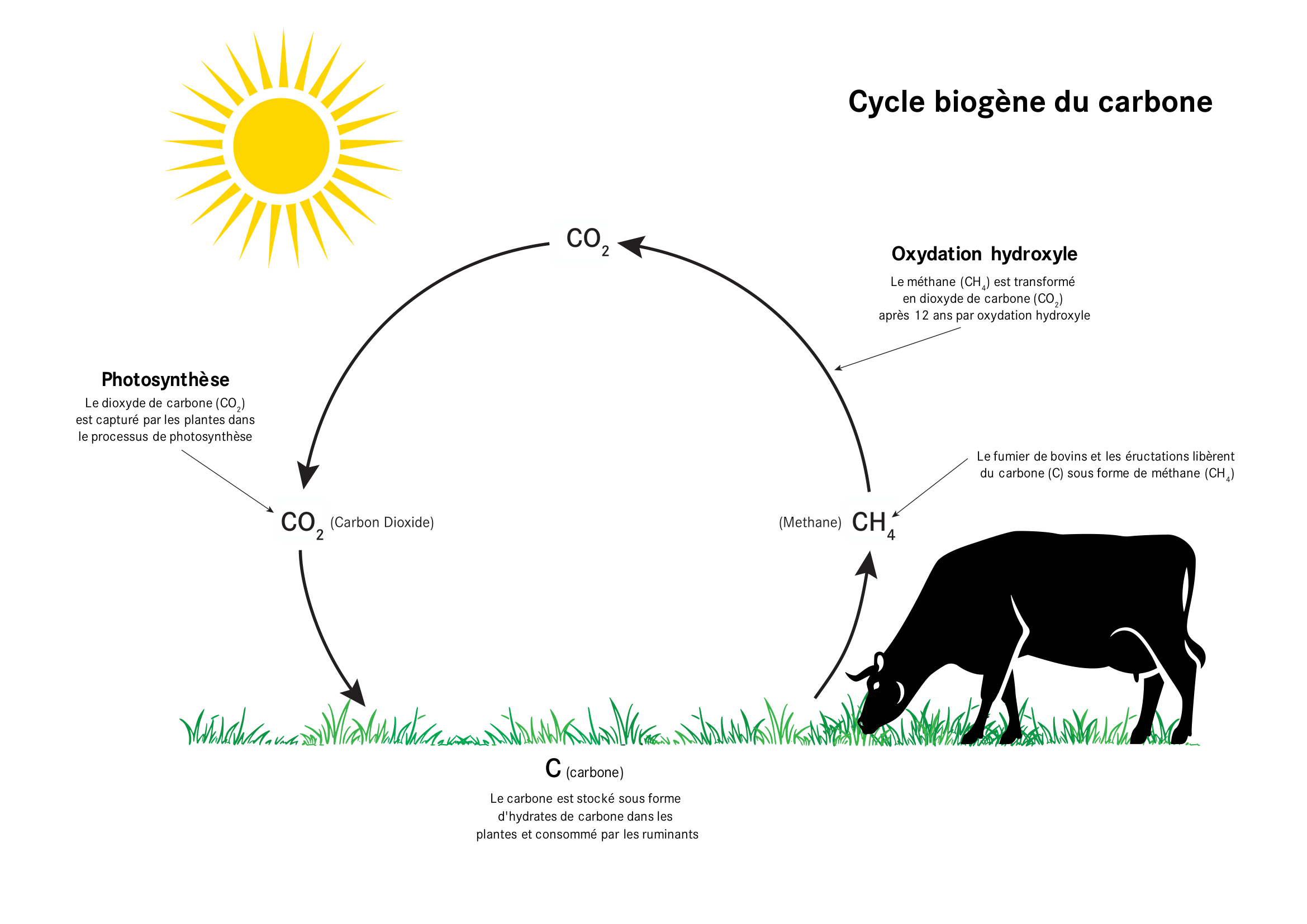

La vache n'est pas « la tueuse du climat », comme elle est présentée au public. Le méthane est certes le deuxième gaz à effet de serre le plus important produit par les activités humaines après le CO2 et possède un effet climatique élevé, mais cela ne dure qu'environ 20 ans. En comparaison, le CO2 réchauffe le climat pendant plusieurs siècles. Le méthane a une durée de vie courte, ce qui signifie que tant que les émissions de méthane n'augmentent pas, elles ne provoquent qu'un réchauffement supplémentaire relativement faible. Ce méthane biogène fait partie du cycle du carbone. Dans ce cycle, le méthane libéré dans l’atmosphère met 10 ans en moyenne pour se dégrader en CO2 avant de pourvoir être utilisé par les plantes pour la photosynthèse. Les vaches, à leur tour, mangent et digèrent les plantes.

Le cycle biogène du carbone dans l’agriculture, UC Davis (2020).

Le cycle biogène du carbone dans l’agriculture, UC Davis (2020).

Ce processus naturel est toutefois influencé par l’activité humaine : nous exploitons le carbone fossile stocké depuis des millions d’années et le réintroduisons dans le cycle. Selon un rapport du GIEC (2021), ces émissions fossiles entraînent un réchauffement plus important que les émissions dites biogènes des vachesS28.

La recherche a progressé dans l’évaluation du potentiel d’effet de serre des différents gaz. Il semble notamment que l’on ait surestimé jusqu’à présent l’impact des gaz à courte durée de vie et, par conséquent, du méthane émis par les ruminants. Les vaches sont donc beaucoup moins responsables du réchauffement climatique qu’on ne le pensait jusqu’à présent, car la production biogène de méthane fait partie du cycle naturel du carbone.

Les émissions de GES de l’agriculture suisse affichent dans la plupart des secteurs une baisse par rapport à 1990 (voir la figure ci-dessous). Dans les différentes branches de l’agriculture, le N2O s’échappant des sols et le CO2 issu de la consommation d’énergie affichent les reculs les plus marqués en chiffres relatifs.

La réduction des GES dans l’agriculture n’est pas chose facile. Les difficultés sont principalement liées au fait que :

- Les processus biologiques (par ex. la métabolisation des ruminants ou la transformation par les organismes vivant dans le sol) sont complexes.

- De nombreuses émissions de GES sont très dispersées dans l’espace et peu concentrées.

Des solutions techniques, comme celles qu’emploie le secteur industriel, ne se laissent pas mettre en œuvre dans le secteur agricole. Les agricultrices et agriculteurs désireux de participer à la protection du climat sur leur exploitation doivent tenir compte de cette complexité et prendre des mesures dans de nombreux domaines différents. Dans cette optique, ils doivent aussi composer avec d’autres objectifs tout aussi louables (bien-être animal, utilisation des herbages, réduction des produits phytosanitaires, sécurité d’approvisionnement, etc.).

En théorie, il existe des mesures agricoles de protection du climat dans différents domaines : l’énergie, le bâtiment, les cultures et fourrages, l’élevage, la fertilisation, la gestion des sols, etc. En raison de leurs limites sur les plans technique et pratique ainsi que de leur manque de rentabilité dans la mise en œuvre, nombre de ces mesures présentent un potentiel limité. Les grands potentiels de réduction se font souvent au détriment de la production alimentaire, comme la régénération des marais (moins de surface pour les grandes cultures) et la réduction du cheptel bovin en Suisse (plus d’importations). Cette dernière mesure n’a de sens que si la consommation de produits d’origine animale diminue elle aussi. Les importations de denrées alimentaires représentent une grande partie des émissions liées à la consommation. Celles-ci ne comptent toutefois pas parmi les émissions indigènes. Nous devons donc trouver des mesures de réduction des émissions qui ne diminuent pas notre capacité de production de denrées alimentaires. En effet, en augmentant les importations, nous ne ferions que déplacer les émissions à l’étranger.

Ainsi, il est important d’aborder le thème du gaspillage alimentaire, qui se produit tout au long de la chaîne de création de valeur et d’alimentation. En Suisse, environ un tiers des denrées alimentaires produites sont perdues ou gaspillées quelque part entre le champ et l’assiette. Tous les acteurs, de la production à la consommation en passant par l’industrie, le commerce de détail et la restauration, doivent contribuer à limiter le gaspillage de nos précieuses ressources alimentairesS22.

Émissions et importations : la perspective globale de la consommation

Au niveau mondial, la production de denrées alimentaires contribue à hauteur d’environ 25 % aux émissions de GESS09. Les principales causes sont la déforestation pour obtenir des terres cultivables ainsi que les émissions liées à l’élevage. Par ailleurs, la culture du riz rejette 10 % des GES totaux émis par production agricole, principalement sous forme de méthaneS10. En Suisse, la situation est un peu différente : la culture du riz est quasiment inexistante, tout comme la déforestation pour la production alimentaire. C’est pourquoi, chez nous, la plus grande part des émissions de GES de l’agriculture provient de l’élevage.

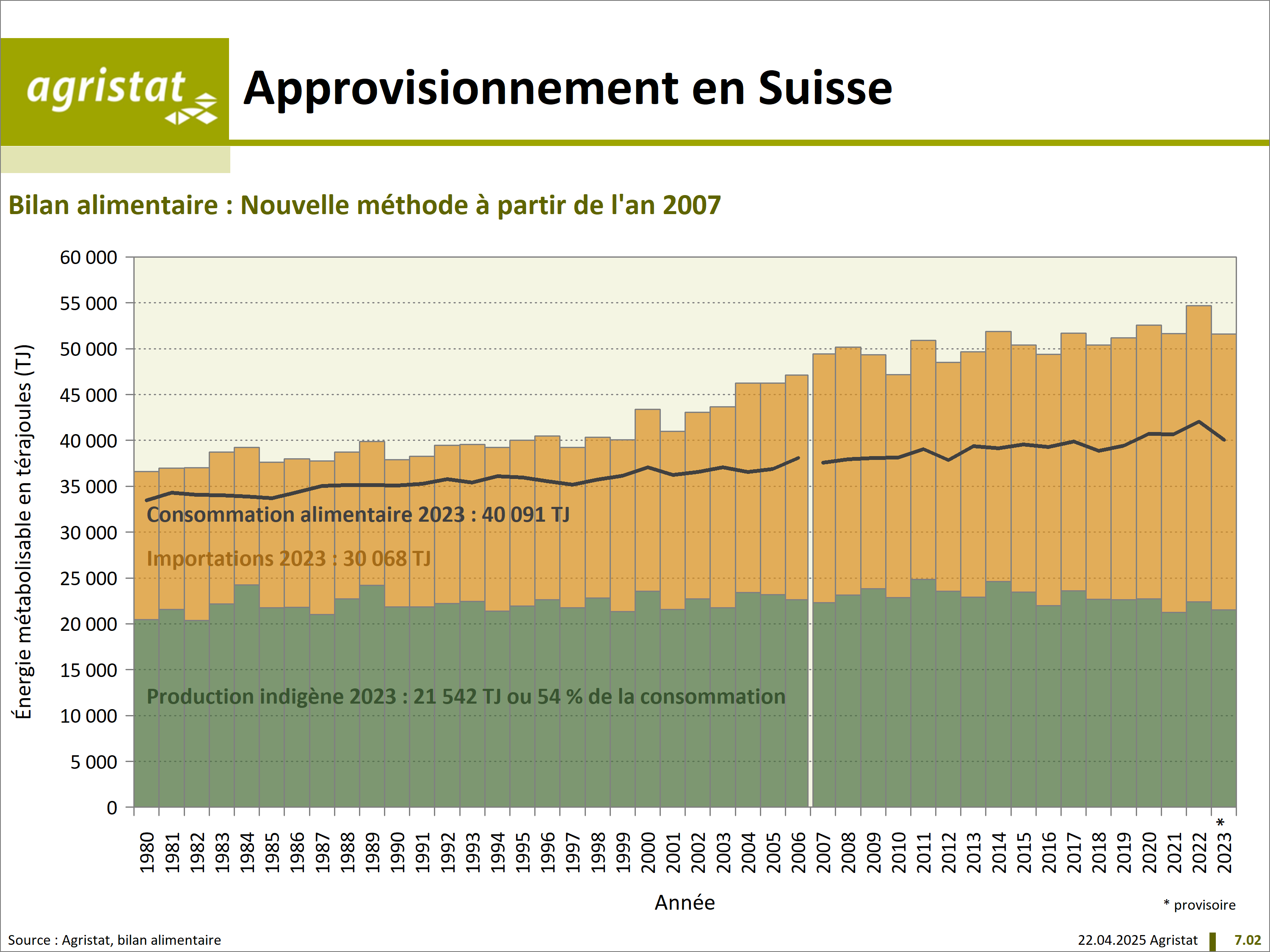

Même si l’inventaire des GES en Suisse ne prend en compte que les émissions indigènes, il vaut la peine d’examiner de près la consommation alimentaire, c’est-à-dire la part de la production indigène et les importations qui couvrent la différence. La figure montre que la production indigène a légèrement augmenté depuis 1990, mais que la consommation alimentaire et, par conséquent, les importations, ont augmenté davantage. Dans l’ensemble, il est réjouissant de constater que les émissions diminuent pour la même quantité produite en Suisse (en TJ). Néanmoins, dans le contexte de l’augmentation des importations, les émissions sont tout simplement déplacées à l’étranger.