Le changement climatique et ses effets

Répercussions du changement climatique sur l’agriculture suisse - Grandes cultures et cultures fourragères

Températures

Des températures légèrement plus élevées seront plutôt bénéfiques pour la vigne et les autres cultures spéciales. Elles seront aussi avantageuses dans certaines régions de montagne à fortes précipitations. Les rendements de différentes cultures comme le maïs grain peuvent également profiter de températures plus chaudes, à condition que la pénurie d’eau n’ait pas un effet contraireS03. En outre, des périodes de végétation plus longues permettent de cultiver davantage des cultures jusqu’ici peu établies et présentant de longues périodes de maturation, comme le soja et le millet. Les arbres fruitiers nécessitant beaucoup de soleil, comme les abricotiers ou les pêchers, pourront eux aussi en profiter et prospérer dans des régions aux conditions peu favorables pour eux à l’heure actuelle. Malgré les effets positifs sur certaines cultures, la hausse des températures comporte également des risques.

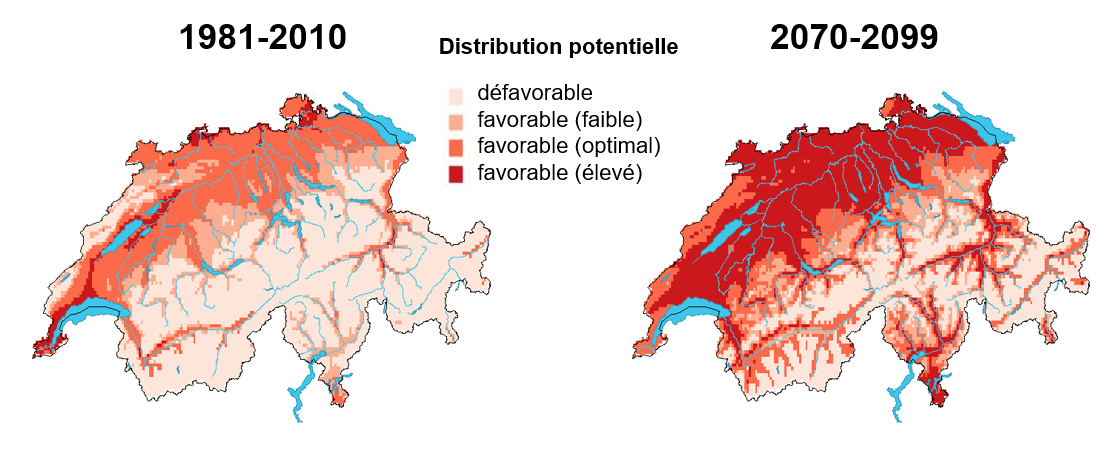

Le réchauffement est synonyme d’un accroissement de la pression des ravageurs, car plusieurs générations pourront voir le jour en une période de culture (carpocapse des pommes : 2 à 3 générations contre 1 à 2 aujourd’hui). Qui plus est, la barrière de froid que représentent les Alpes s’affinera, ce qui permettra à des espèces invasives de rejoindre le Plateau depuis le sud. Un exemple est le scarabée japonais, pour lequel les conditions de survie deviennent de plus en plus favorables et qui pourra par conséquent se propager plus facilement (voir les images ci-dessous). En 2020, le premier foyer d’infestation a été identifié en Suisse. Le scarabée japonais est considéré comme un organisme de quarantaine conformément à l’ordonnance sur la santé des plantes, ce qui signifie que les découvertes en Suisse et dans l’UE sont soumises à une obligation de déclaration et de lutte.

Distribution potentielle du scarabée japonais dans les conditions climatiques actuelles (1981-2010) et futures (2070-2099). Les cartes montrent à quel point le climat d’un site est favorable à la survie à long terme de l’insecte (résultats des simulations avec le modèle CLIMEX), NCCS (s. d.).

À moyen terme, il se pourrait que les effets négatifs du changement climatique dominent ses bienfaits pour l’agriculture, et ce même dans le cadre d’un scénario optimiste qui comprend une protection étendue du climat. En effet, le réchauffement a des répercussions négatives sur des cultures telles que les céréales d’automne et les pommes de terre. Les céréales d’automne ont besoin d’une période de froid suffisamment longue, celle-ci entraînant leur montaison et leur floraison. Un adoucissement de l’hiver peut donc nuire à leur épanouissementS04.

Précipitations et sécheresses

La majeure partie de l'eau nécessaire aux cultures provient de la pluie. Une diminution des précipitations, en particulier pendant la période de croissance principale, peut donc s'avérer très problématique. Une augmentation des fortes chaleurs et des sécheresses estivales représente un risque pour les plants de pommes de terre, qui, dans pareilles conditions, interrompent la croissance de leurs tubercules de manière temporaire. La qualité des tubercules elle aussi se détériore en raison de l’augmentation de la chaleur.

La production de fourrages grossiers pourrait augmenter en raison de la prolongation de la période de végétation, pour autant qu’il y ait assez d’eau. Comme l’irrigation des herbages est peu rentable, il est fort probable qu’à moyen terme, les rendements diminueront en raison de la sécheresse.

L’irrigation permet d’apporter de l’eau aux cultures et permet de compenser un déficit hydrique induit par des précipitations irrégulières ou insuffisantes. En effet, chaque culture a un stade de croissance qui est particulièrement sensible au manque d’eau, ce qui peut entraîner des pertes de récolte très importantes si l’eau venait à manquer durant cette période critique. Le but de l’irrigation est donc de couvrir cette plage temporelle où les précipitations ne sont pas suffisantes pour garantir un certain rendement à la culture. L’agriculture suisse utilise pour l’irrigation environ 10 % des besoins totaux en eau du paysS05, mais les données liées à la consommation d’eau dans l’agriculture sont encore très lacunaires en SuisseS06. À titre de comparaison, la consommation pour l’irrigation représente environ 40 %S07 de la consommation totale d’eau en Europe et même 70 %S08à l’échelle mondiale.

Dans les régions généralement sèches, comme le Valais, l’irrigation des prairies est une tradition séculaire. Les bisses en témoignent. L’OFAG estime la consommation en eau de l’agriculture suisse à 144 millions de m3 lors d’une année moyenne, pendant laquelle 5 à 6 % de la surface agricole utile est irriguée. Il est attendu que les besoins en irrigation augmentent de 40 %, dont 10 à 20 % dans les zones déjà irriguées actuellementS05.

Les besoins en irrigation varient fortement d’une région à l’autre. C’est en Valais que la surface à irriguer est la plus importante. Cette situation s’explique par les conditions climatiques locales, la nature du sol et les cultures pratiquéesS30.

La sécheresse n’est pas la seule conséquence de la modification des précipitations et des pluie abondantes peuvent également provoquer des effets délétères. Des précipitations supérieures à la moyenne détrempent les sols, qui deviennent alors difficiles, voire impossibles à travailler. Cela retarde à son tour les semis, la fauche et la récolte. Les cultures existantes peuvent souffrir de maladies fongiques et de pourriture des racines, ce qui entraîne une baisse considérable des rendements. De plus, les fortes précipitations aggravent l'érosion des sols. La fertilité des terres agricoles s'en trouve réduite à long terme. Les inondations fréquentes peuvent en outre endommager les infrastructures agricoles, telles que les systèmes d'irrigation et les installations de stockage. En conséquence, les agriculteurs doivent s'attendre à une augmentation des coûts de production et à une baisse de la stabilité des revenus.

Pression accrue des ravageurs et risque de maladie

En Suisse, les ravageurs, les adventices, les néophytes et les maladies ont tendance à faire partie des gagnants du réchauffement planétaire, car des températures plus chaudes pendant les mois d’été, des périodes de végétation plus longues et des hivers plus doux favorisent leur développement et créent de meilleures possibilités de propagation. Par ailleurs, de nouveaux ravageurs originaires de contrées plus chaudes émigrent déjà en Suisse, menaçant les cultures indigènes.

De nombreuses maladies virales, bactériennes et fongiques dépendent de facteurs tels que la température et l’humidité de l’air. Même si les périodes plus sèches réduisent la pression de certaines maladies fongiques qui se propagent dans des conditions humides, une sécheresse prolongée entraîne un stress important pour les plantes et les rend plus fragiles et sensibles aux maladies. Certains insectes sont porteurs de maladies, comme la cicadelle Pentastiridius leporinus, principal vecteur du syndrome des basses richesses de la betterave sucrière, qui s’est propagé dans le canton de Vaud en 2017.

Un deuxième exemple connu est celui de la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii), qui est apparue en Suisse pour la première fois en 2011. C’est un ravageur important des baies, des cerises, des prunes et des raisins. La femelle perce un trou dans la peau des fruits en cours de maturation et y pond ses œufs. Les larves éclosent et se nourrissent de l’intérieur du fruit, ce qui le rend impropre à la consommation (odeur de vinaigre). Comme la drosophile du cerisier se multiplie extrêmement rapidement par temps chaud, les dégâts peuvent être dévastateurs. En Europe centrale, nous comptons 4-5 générations par année en général (max. 8). Les cerisiers sauvages et les arbustes à baies servent d’hôtes intermédiaires. La lutte contre la drosophile du cerisier suit un concept global comprenant différentes étapes. On procède par exemple à une évaluation des risques par le biais d’un contrôle des pièges et de l’infestation, de modèles de simulation, d’une récolte précoce et rapide, d’une bonne aération, de plantes séchant rapidement, de l’élimination des fruits trop mûrs et endommagés, du maillage des vergers et de l’utilisation de prédateurs naturels du ravageur, de produits minéraux comme le kaolin et la chaux éteinte, les insecticides.

Les insectes ne sont pas les seuls à profiter des températures plus élevées pour s’établir en Suisse. Les néophytes comme le souchet comestible (Cyperus esculentus L.) s’y plaisent aussi. Insensible aux herbicides, le souchet se propage en Suisse, menace l’agriculture et entraîne des pertes économiques considérables pour de nombreuses cultures. Les plantes problématiques sont inscrites sur la liste noire des espèces néophytes envahissantes. Les espèces suivantes touchent l’agriculture et doivent être combattues.

- Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.)

- Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

- Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)

- Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)

- Verge d’or du Canada (Solidago canadensis L.)

- Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

En savoir plus sur les organismes nuisibles envahissantes

Les espèces mentionnées ci-dessus comptent parmi les 64 espèces d’insectes nuisibles exotiques potentiellement invasives qui font l’objet d’une surveillance. L’objectif est de développer des modèles permettant d’estimer et de prédire la propagation de certains de ces insectes problématiques pour l’agriculture. À l’heure actuelle, les stations de recherche suisses s’emploient à créer ou à affiner de nouvelles stratégies de surveillance pour comprendre suffisamment tôt la propagation et la dynamique d’extension de ces ravageurs invasifs. Ces stratégies se révèlent être des outils importants lorsqu’il s’agit de décider des mesures de lutteS20.

Depuis les années 2000, les plantes envahissantes sont également observées et surveillées. Différents groupes de travail se penchent sur le problème et définissent des mesures de lutte. Pour que l’effet soit palpable, il est essentiel que tous les propriétaires de terrains tirent à la même corde : les néophytes envahissantes et les néozoaires ne se propagent pas uniquement sur les terres agricoles. Les pouvoirs publics, les CFF, etc. doivent également prendre leurs responsabilités.

Perspectives

L’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat place donc les familles paysannes suisses face à de nouveau défis.

Le tableau ci-dessous résume les principaux risques et opportunités du changement climatique pour la production végétale :

| Paramètre | Risque | Opportunité |

|---|---|---|

| Augmentation des températures | ||

a) Températures plus élevées |

Certaines cultures/variétés qui ont fait leurs preuves jusqu’à présent ne peuvent plus être cultivées | Possibilité de cultiver de nouvelles variétés (sous réserve d’une acceptation des consommateurs) |

a) Températures plus élevées |

Augmentation de certains ravageurs, maladies et espèces exotiques invasives | Culture de certaines plantes désormais possible en altitude |

a) Températures plus élevéesn |

Réduction du rendement et de la qualité | Augmentation du rendement |

a) Températures plus élevées |

Gel tardif au printemps | Accélération de la croissance |

b) Canicule |

Réduction du rendement et de la qualité | - |

b) Canicule |

Besoins en eau plus élevés pour les plantes cultivées | - |

Modification des précipitations |

||

a) Diminuation des précipitations |

En été, ralentissements de la croissance lors de la phase de formation du rendement (risque de baisse de rendement) | - |

| b) Augmentation des précipitations a) Modification des précipitations |

Printemps et automne humides : compliquent les semis, les récoltes, les mesures d’entretien, etc. | - |

c) Sécheresse |

Pertes de récoltes, baisses de rendement | Nouvelles cultures/variétés adaptées |

b) Périodes de sécheresse |

Besoins accrus en irrigation | - |

d) Précipitations intenses |

Manque d’infrastructures de stockage de l’eau qui entraîne des pénuries | Reconstitution des réserves d’eau (eaux souterraines), stockage de l’eau des précipitations |

c) Période de précipitations intenses |

Plus de variabilité dans les rendements | - |

e) Fortes précipitations locales |

Forte pression sur les sols (battance, érosion, glissement) | - |

d) Fortes précipitations locales |

Pertes d’éléments nutritifs | - |

d) LFortes précipitations locales |

Inondations, eau stagnante | - |

Les opportunités énumérées ne sont pas garanties. Il s’agit de possibilités, qui ne peuvent arriver que sous certaines conditions. Voici deux exemples :

- Même si nous parvenons à produire de nouvelles cultures et variétés, le succès de ces dernières dépend en grande partie du marché et en particulier de l’acceptation des consommateurs. Les habitudes de consommation ne changent que lentement. À cela s’ajoutent la pression sur les prix et la concurrence des importations.

- Le stockage de l’eau de pluie n’est pas non plus une solution miracle, car il nécessite des moyens financiers importants qui ne peuvent pas toujours être amortis (par exemple pour les céréales) et beaucoup d’espace, qui empièterait parfois sur les surfaces productives.

Assurance récolte

Il existe des assurances contre la perte de récolte en cas d’évènements climatiques exceptionnels. Comme pour toutes les assurances, les primes s’appuient sur l’évaluation des risques et peuvent augmenter si les dommages augmentent. Elles représentent donc des coûts supplémentaires pour les familles paysannes. En outre, les dommages causés par la sécheresse par exemple risquent de survenir au même moment dans toute la Suisse, ce qui met encore plus sous pression le système d’assurance. À partir de 2025, les assurances récoltes seront subventionnées par l’État. Peuvent être assurées contre la grêle, le gel, la sécheresse ou l’engorgement des surfaces/cultures dans les domaines des grandes cultures, des cultures maraîchères, des herbages, des fruits et baies, du tabac ou de la viticulture. Les cheptels peuvent être assurés contre les maladies animales.