Concrètement, ça veut dire quoi s’adapter ?

Généralités

Chaque année, nous atteignons de nouveaux records de température. En plus de la chaleur, les spécialistes mettent en garde contre les fortes précipitations. Globalement, les phénomènes météorologiques extrêmes sont en augmentation. Le gel tardif au printemps menace de plus en plus souvent les cultures fruitières, maraîchères et viticoles. L’imprévisibilité du gel tardif et des autres changements météorologiques représente un défi majeur pour l’agriculture : ce n’est qu’en s’adaptant que celle-ci pourra prospérer. Les scénarios du climat à venir déterminent le mode de production agricole à moyen et long terme. Dans la production, les adaptations aux changements n’ont rien de nouveau. En effet, le secteur agricole évolue de manière constante au gré d’influences externes et des nouvelles possibilités technologiques. Cela étant, comment peut-il s’adapter au changement climatique ?

Le secteur agricole dispose de différentes mesures pour contrer les conséquences négatives du changement climatique et faire baisser le risque de pertes de rendement. L’efficacité, la structure de l’exploitation et les moyens disponibles sont à la base du choix d’une mesure.

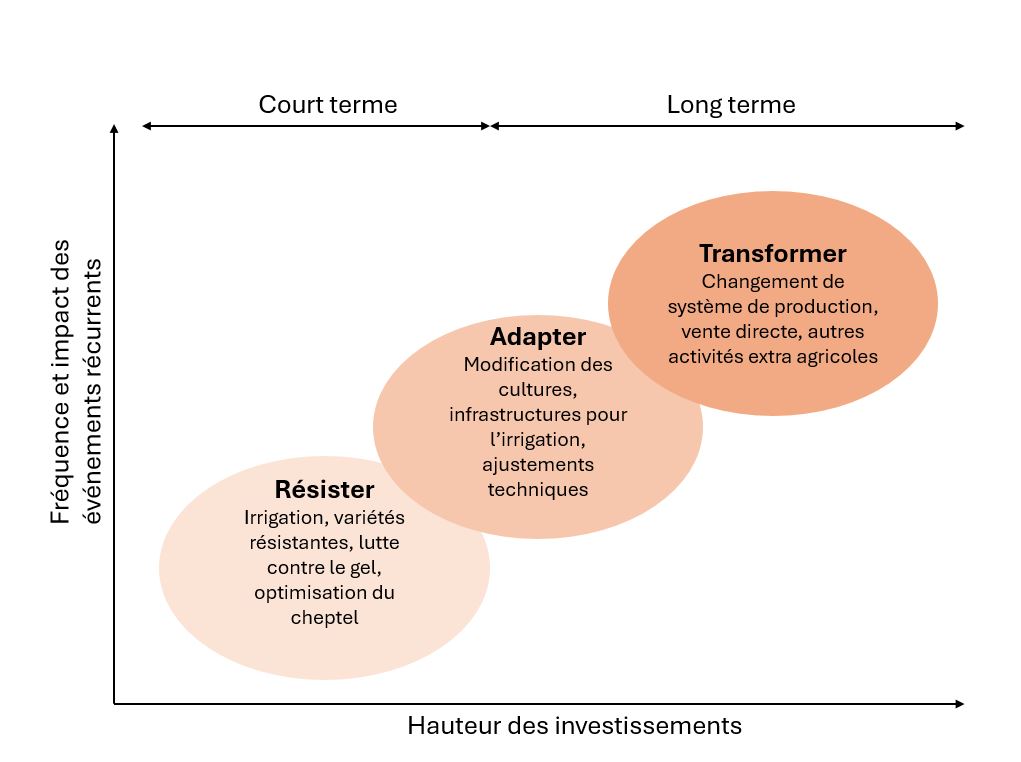

La figure suivante présente les mesures d’adaptation nécessaires sur un axe temporel.

Anpassungsmassnahmen

Le changement climatique menace de nombreux secteurs de la production agricole. Chaque exploitation est exposée à des problèmes différents, liés aux conditions pédologiques et climatiques locales et au secteur de production.

Les bonnes pratiques agricoles (BPA) offrent une base solide aux exploitations et constituent la première étape de l’adaptation et de la résilience. Les BPA visent à respecter un certain nombre de règles qui permettent d’optimiser la production tout en réduisant les risques pour l’humain et l’environnement. Une rotation variée et appropriée des cultures afin de limiter les risques de maladies et préserver la qualité des sols agricoles en est un exemple. Une utilisation raisonnée et échelonnée des engrais minéraux et des engrais de ferme dans des conditions météorologiques favorables contribue également à améliorer les conditions de croissance des plantes.

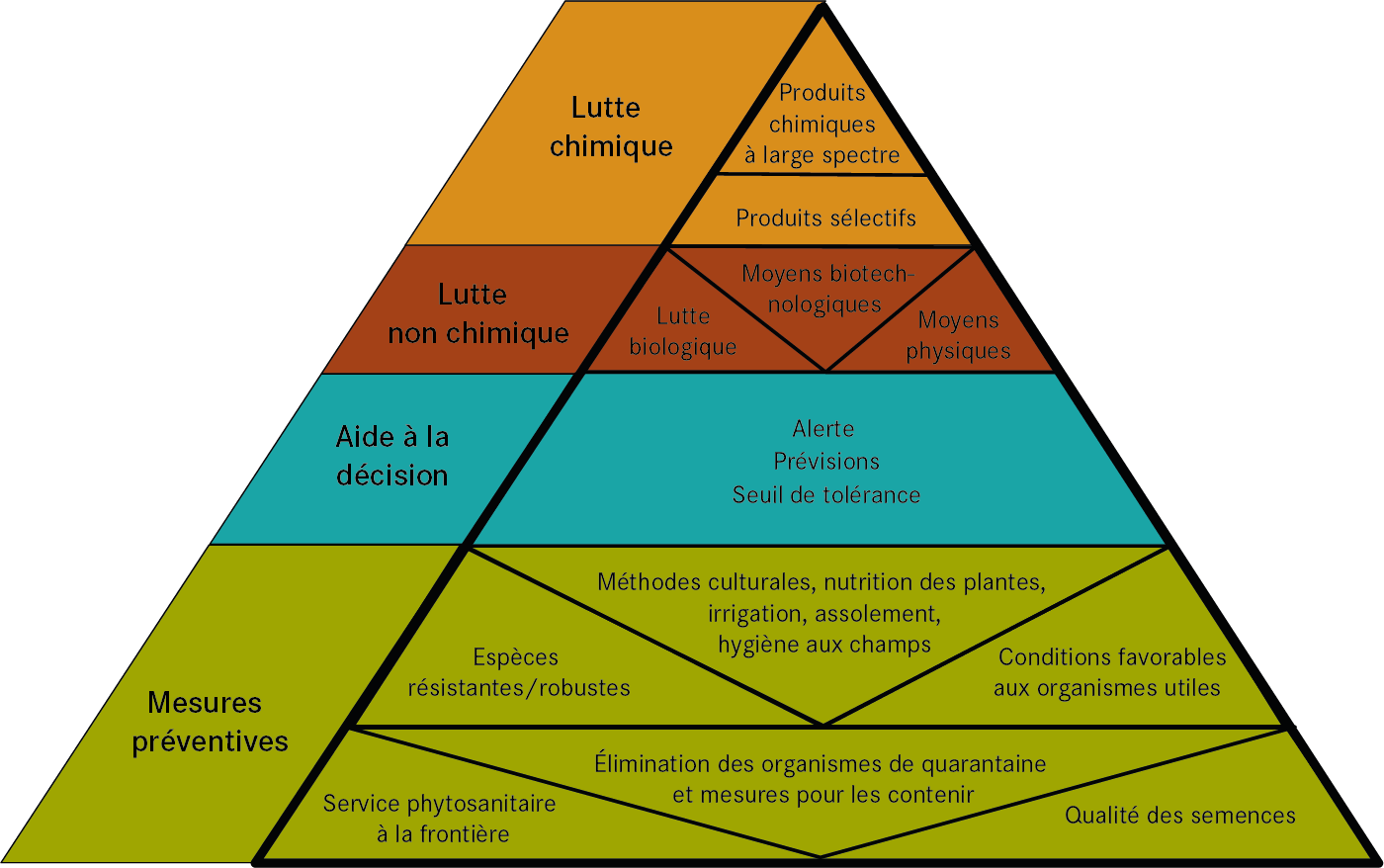

En ce qui concerne les maladies et les organismes nuisibles, l’approche de lutte intégrée existe depuis plusieurs décennies. Des mesures préventives et une prise en compte de différents instruments de décision forment la base de ce projet. Ce n’est qu’ensuite qu’interviennent les mesures de lutte directe, qui peuvent être soit biologiques, soit physiques, soit, en dernier recours, chimiques. La protection intégrée des plantes permet de lutter de manière préventive contre le développement de résistances, dont le risque augmente aussi en raison du réchauffement planétaire et, partant, de la prolifération grandissante de ravageurs.

Les agriculteurs et agricultrices peuvent non seulement s’adapter au changement climatique en mettant en œuvre des mesures agronomiques, mais aussi se préparer aux défis à venir en déployant des mesures applicables à l’ensemble de leur exploitation. Ainsi, la diversification des cultures ou des domaines de production permet de répartir les risques inhérents au climat et de diminuer la dépendance des cultures uniques.

Les assurances en cas de sécheresse ou d’extrêmes météorologiques deviennent un sujet récurrent, en particulier pour les exploitations ayant une part importante de cultures coûteuses et ne disposant pas de possibilités d’irrigation. Certains assureurs privés proposent déjà ce genre de solution. À moyen terme, il faut aussi s’attendre à une hausse de la demande en assurances contre les dégâts causés par le gel et dus à des périodes de floraison de plus en plus précoces. Enfin, la politique est également mise à contribution, puisqu’elle subventionnera les assurances contre les pertes de récoltes à partir de 2025.

Programme pilote de la Confédération

Entre 2013 et 2023, la Confédération a mené le programme pilote « Adaptation aux changements climatiques », assorti de 81 projets dans toute la Suisse. Il comprenait entre autres six projets liés à l’utilisation des ressources en eau et à l’irrigation pour l’agriculture. Dans ce contexte, le stress thermique a été étudié chez les vaches laitières, qui sont particulièrement vulnérables à la chaleur. Un autre projet s’est penché sur les effets du changement climatique sur la viticulture neuchâteloise. Il s’avère que le pinot noir est une variété sensible à la chaleur qui va souffrir de la hausse des températures. Dans les régions plus chaudes, les exploitations devront se tourner vers des cépages plus thermophiles comme le merlot.